Intervista ad Angelo Malinconico, psichiatra e analista junghiano.

“La polarizzazione della psichiatria accademica sul modello biomedico e il progressivo processo di inerzia in cui si è lasciata trascinare gran parte della cosiddetta psichiatria sociale hanno parcheggiato la sofferenza dei nostri pazienti sulla soglia di non-incontri e quindi la stanno esponendo alla miseria attuale.”

Tratto da “La forma della Psichiatria, passione e pratiche con scritti di Fausto Rossano”, testo di Angelo Malinconico

Lei ha collaborato per anni con Fausto Rossano, che ricordo le ha lasciato?

È stato un grande maestro e un grande interprete di quelle pratiche volte a conciliare la psicologia del profondo con il lavoro nell’istituzione. È riuscito a incardinare il lavoro analitico nel lavoro istituzionale, anche in situazioni gravi e drammatiche. Questo modello di Fausto, lo incarno da quarant’anni e lo definisco una pervasiva attitudine analitica, vale a dire quella capacità di infondere nelle istituzioni un sapere e una pratica finalizzati a favorire l’esistenza e lo studio dell’inconscio, che è ovunque.

Che intende quando afferma che l’inconscio è ovunque?

La psiche è un elemento complesso che ha a che fare con la biologia tanto quanto con le relazioni. Le relazioni attingono a forme di comunicazione consce e inconsce. Le istituzioni, così come gli individui, le coppie, le famiglie, ogni gruppo, hanno un movimento inconscio che ne pervade le relazioni. Tenerne conto è fondamentale per decifrare gli avvenimenti, le scelte, i fatti.

La psichiatria come può occuparsi di quest’inconscio istituzionale?

Formando degli operatori in grado di decifrare che le dinamiche di un gruppo sono il risultato di un microsistema e di un macrosistema.

Un approccio dunque volto alla complessità, che sembra però aver lasciato spazio a più efficienti forme di medicalizzazione. Lei che cosa ne pensa?

Essendo un medico, così come lo sono stati Rossano e Jung, ritengo che non sia possibile prescindere da quella ricerca biologista o psicofarmacologica per approcciare il disturbo mentale. Al contempo credo che ci voglia onestà intellettuale per valutare ogni volta quanto un approccio farmacologico necessiti di un’integrazione: ovvero di essere accompagnato da un trattamento diverso, per esempio da una psicoterapia e da un’attenzione agli aspetti che solo apparentemente sembrano extra-clinici: le relazioni, lc condizioni economiche, le condizioni abitative, la politica. L’approccio di cui abbiamo bisogno prende in considerazione tutti questi elementi.

Come interferiscono questi ultimi aspetti con la salute mentale?

Parto dall’aspetto più semplice: la povertà fa male, fa deprimere. Non esiste una psichiatria che non consideri i fattori sociali e quelli economici;. È un’aberrazione pensare di poter parlare delle tutele della salute mentale escludendo il discorso sociale e politico. La tutela della salute mentale è politica. Non stiamo parlando del controllo medico, stiamo parlando del fare prevenzione e di migliorare la qualità generale della vita.

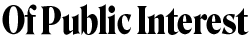

Anche la dimensione governativa può interferire?

Certo, la riduzione della democraticità ha un impatto sulla salute mentale. Stiamo vivendo un momento di crisi della democrazia, in cui ci sono soggetti (penso a Trump o Netanyahu) convinti di applicare principi democratici, laddove hanno un approccio che prescinde totalmente dai reali bisogni della popolazione. Oggi i principi economici prendono il sopravvento su tutto. Questo ha inciso anche sui cambiamenti che ha attraversato la psichiatria negli ultimi anni. Le grandi rivoluzioni, come quelle tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni 80, avevano bisogno di uomini, risorse e continuità nella democrazia, che è stata scavalcata e dominata da un’economia volta alla repressione delle esigenze dell’individuo.

Che evoluzioni ci sono state in Italia?

Dopo tanti anni, hanno deciso di mettere mano al PANSM (Piano Nazionale per la Salute Mentale) 2025-2023, in cui questi principi di cui stiamo parlando sono stati enunciati, ma è proprio questo il punto: abbiamo i precetti teorici, ma le risorse? Il rischio, che si sta continuando a concretizzare da anni anche con i governi di sinistra, è che nelle pratiche manchino poi le risorse adeguate per portare avanti queste teorie. Questo governo di destra sta distruggendo del tutto i progressi avuti con la legge Basaglia, dato l’incentivo ai privati e non al pubblico. L’ottica diventa quella della diagnosi psichiatrica, del trattamento farmacologico, al massimo di una terapia cognitivo-comportamentale . Le nuove generazioni sono state addestrate ad una visione psicofarmacologica, dunque alla via breve. Siamo di fronte ad una regressione potentissima. Se allarghiamo il discorso all’atmosfera belligerante e alla persistente disattenzione alla sofferenza umana, diventa evidente che assisteremo a generazioni portatrici di malessere, aumenteranno le forme di depressione e di ansia. Allargando ulteriormente lo sguardo aumenteranno le differenze di carattere sociale e questo a sua volta aggraverà ulteriormente le condizioni psichiche degli individui.

Che strumenti di tutela restano?

Prima di tutto chi lavora in strutture sanitarie dovrebbe portare avanti un messaggio chiaro: è improponibile parlare di salute mentale escludendo il sociale, l’economia, l’importanza delle relazioni, le famiglie, escludendo le associazioni. È necessario andare oltre i turni, la reperibilità e il far quadrare i conti, sistematizzare la quantità di prestazioni erogate. Uno medico psichiatra non può limitarsi a stare nel budget per quanto riguarda l’apporto farmacologico e chi opera in questo modo, opera secondo criteri che offendono la salute mentale. L’altra possibilità è quella del confronto, per esempio tra modelli di cura come quello che attueremo con il progetto di visiting che stiamo mettendo in atto con alcuni colleghi e che permette anche un controllo reciproco tra le strutture, ad esempio controllare quanti TSO vengano effettuati oppure quanto un paziente resti in una struttura sono indicatori fondamentali per valutare l’approccio. E poi certamente far sentire la propria voce alla politica, che non può non essere informata o disinteressarsi rispetto alla questione. La politica vorrebbe dei bravi medici pronti a somministrare i farmaci e poco pensanti, ad eseguire un sistema che finisce per essere “di controllo”, ma noi dobbiamo far sentire la nostra voce e metterci la faccia.