La prima volta che ho amato sono stata di un solo uomo e gli sono appartenuta del tutto. Non ero io, o meglio, era un involucro di me, pronto a contenere e conteneva lui. Quanto di me, quanto di lui ci fosse lì dentro e quanto quel miscuglio oggi costituisca la mia persona non so dirlo, ma so con certezza che gli sono appartenuta.

Ma ogni primo amore finisce e lascia con sé la sua impronta, quella che si rischia per cercare disperatamente e inconsapevolmente in tutti gli altri. Avevo conosciuto uno spazio che m’era sembrato una linea d’orizzonte a cui appartenere, quella che altro non è che un ideale.

Nessuno spazio avrebbe mai più avuto quella forma, quello che si delinea al di là del bene e del male.

E mentre quel gioco a cui affidavo gioia e dolore volgeva al termine, io procedevo per la vita da sola, combattendo con quel bisogno di appartenere giorno dopo giorno. Così prima con uno, poi con un altro, per trovarmi mi recintavo in una relazione. Mi stringevo, mi rannicchiavo su me stessa per entrare nel guscio dell’altra persona. Ci provavo ad ogni costo.

E io non so bene quando sia cominciata, ma so che la prima volta fu uno schiaffo. Si mise su di me, mi bloccò con le gambe e mi tirò uno schiaffo sul volto. Lo avevo provocato deridendolo. Così mi disse. Lo avevo portato all’esasperazione.

Mio padre, d’altro canto, me lo diceva sempre che a me piaceva giocare con i limiti e che, prima o poi, qualcuno mi avrebbe messo le mani addosso.

Fortunatamente non gli ho mai creduto troppo e ho continuato a provocare, trovando in ogni limite affrontato e sfidato, un pezzo di me.

Comunque più di tutto fui sorpresa dalla mia reazione. Dopo lo schiaffo non lo mandai via, anzi lo chiamai a me. Ricordo precisamente quel momento sul divano in cui, nonostante la consapevolezza di essere arrivati ad un punto di non ritorno, l’istinto di sopravvivenza mi chiese di fare finta di nulla. Se se ne fosse andato, avrei perso me stessa.

Dopo il morso, invece, mi fece un po’ più schifo e allora lo lasciai.

La seconda volta fu una trappola dolce. Un incantesimo di momenti magici e inebrianti che di lì a poco, davvero poco, si trasformarono in un gioco degli orrori. Non mi mise mai davvero le mani addosso, qualche volta fece finta per spaventarmi, perché sapeva che ero terrorizzata dalla violenza che un uomo può esercitare su una donna. Avevo la sensazione che gli piacesse vedere la paura nei miei occhi, conosceva benissimo quel bisogno che io convertivo in passione, tanto da usarlo a suo piacimento contro di me. L’altro volto del possesso, d’altro canto, è la violenza.

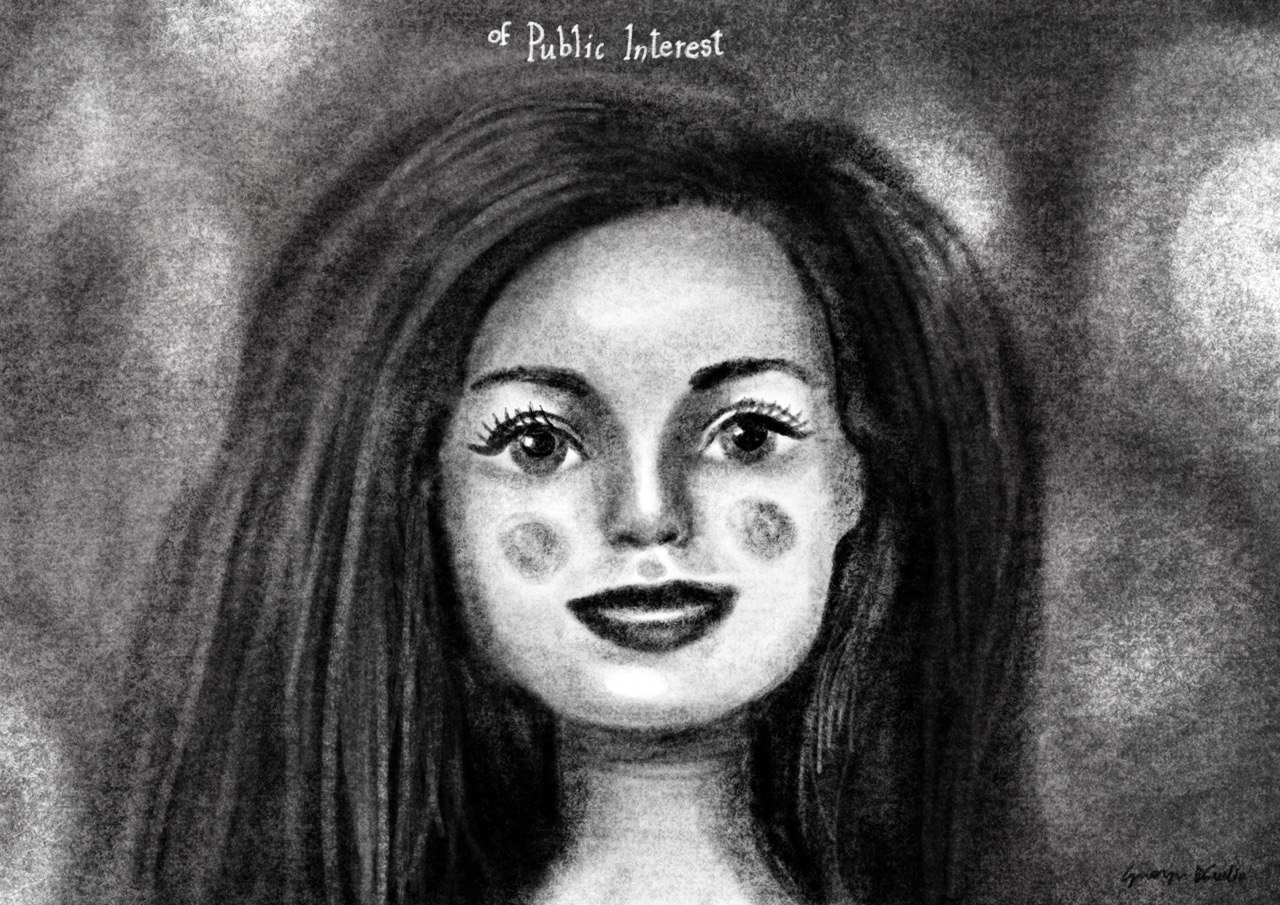

Accadeva più spesso che mi deridesse, che mi rendesse piccola. Mi accarezzava come un oggetto, una piccola bambola dalle fattezze perfette ai suoi occhi. Ma guai quando le parole strabordavano oltre l’idea di quella perfezione, guai quando le lacrime scendevano a valanga dando forma ad un groviglio di emozioni incomprensibile, un frastuono che rompeva l’incantesimo delle forme che lui aveva scelto per entrambi.

Allora dovevo stare zitta, che me lo chiedesse o me lo imponesse, contava poco. In ogni caso non avrebbe ascoltato o se ne sarebbe andato. Spesso mi puniva lasciandomi sola. Credo che due o tre volte, o forse molte di più, mi abbia dato dell’idiota. Ed io che un’idiota non sono mai stata, proprio non riuscivo a muovermi, ad andarmene. Ad ogni passo che provavo a muovere per allontanarmi sentivo di non appartenere più a nulla e allora tornavo indietro, come una molla.

La spinta verso la libertà, mi lanciava velocemente avanti e con altrettanta velocità al punto di partenza. Una volta mi guardò negli occhi e rise dicendomi che non me ne sarei mai andata.

Invece l’incantesimo si ruppe. Ed io non mi voltai mai più indietro.

Era difficile capirlo, non era un morso. Erano parole e volavano via. Nessuno mi aveva insegnato a riconoscere che quel segno lasciato dentro era violenza. E poi c’è una magia legata al bisogno, qualunque esso sia, quando viene soddisfatto riesce ad allontanare tutte le altre sensazioni. Credo che riesca persino con il dolore.

La terza volta non fu nemmeno amore, anche se ci provai disperatamente a crederlo tale. Fu solo sperimentare sul mio corpo le forme più meschine di egoismo. Fu rendermi carne da macello. E anche lì, più parlavo, più mi veniva chiesto di stare zitta. Più mi esprimevo, più venivo denigrata per la mia soffocante pesantezza. Più piangevo, più venivo presa per pazza.

Ci ho messo tempo a capire che cosa stessi cercando da quel gioco impari, ricordo solo che vedevo dispersi tanti pezzi di me e non riuscivo ad assemblarli e renderli così forti insieme da avere un’unica voce in grado di dire “no”.

La quarta ed ultima volta, si è trattato sempre di un uomo, ma stavolta non era un amante, piuttosto c’era un legame di sangue.

Quando si ha il vizio di volere avere ragione, o in altri termini di voler prevaricare con il proprio pensiero, si tende a combattere fino allo sfinimento. Quali armi si usino e quali limiti si superino, poi, sono scelte affrontate di pari passo con i nostri bisogni atavici e forse i nostri traumi irrisolti.

Osai rispondere e non una sola volta e osai farlo senza remore, senza la quiescenza che dovrebbe appartenere alla donna che accoglie, che accoglie persino la violenza. E siccome non mi fermai e risposi a tono, il meccanismo fu quello a me ben noto, quello punitivo.

Ma a trent’anni seduta a quella tavola quella domenica, non c’era più una ragazzina che aveva bisogno di essere riconosciuta.

Io non avevo nessun altra necessità se non quella di non essere più schiacciata, picchiata, derisa, sminuita, usata, deprivata, offesa, scoraggiata.

Si erano costruiti dei confini attorno a me che non dipendevano più da nessun altro.

Cosi quando decretò con veemenza che ero una deficiente, una stupida, una poveretta, che sapevo fare poco o nulla, che tutto quello che avevo costruito non era merito mio, riuscii a non sentirmi ferita.

Era una storia che già conoscevo bene. Piuttosto lo misurai e lo vidi minuscolo, malato di una malattia comune, un bisogno disperato di potere legato ad un’insanabile insicurezza.

Forse lo devo ai libri, agli incontri, alla solidità emotiva delle persone che mi circondano, alla mia famiglia e ai miei amici. Forse lo devo alla mia voglia di superare i limiti, di scontrarmici fino ad averli compresi e trasformati. Lo devo ad altre donne, sicuramente. Lo devo a chi mi ha insegnato a trovarmi, a chi mi insegna ad amare.

Forse lo devo alla vita che mi ha messo sorprendentemente di fronte al mio primo amore e mi ha permesso di soffiare con tenerezza e delicatezza su quelle ferite che non si erano mai rimarginate.

Lo devo a tutte le mie passioni che mi ricordano che l’amore ha tante forme, lo devo alla felicità che ho imparato a costruire attraverso tante persone, tanti momenti, tante dimensioni. La felicità che mi impedisce di sentirmi dipendente.

Non lo so se sarò mai brava a tracciare dei confini in cui disegnarmi, credo piuttosto che continuerò a provocarmi e a sfidarmi in ogni limite.

Però questa dimensione così aperta e complessa è tutta mia e oggi so che appartengo solo a me stessa.