Il primo Novembre il parlamento tedesco ha approvato l’ennesima risoluzione sull’antisemitismo. Secondo Amnesty International e altre ONG, il linguaggio vago della risoluzione permette un’ampia criminalizzazione delle critiche a Israele, danneggiando la libertà di espressione, libertà di assemblea e le libertà culturali ed accademiche. Le conseguenze arriverebbero ad ammettere la possibilità di negare finanziamenti statali a progetti culturali o artistici “con potenziale contenuto antisemita”, così come avallare l’espulsione di studenti dall’università o la negazione del diritto di asilo o del permesso di soggiorno.

In Italia più di un mese fa la questura di Roma aveva vietato la manifestazione pro-Palestina del 5 ottobre per motivi legati alla sicurezza pubblica, menzionando il rischio di esaltazione del 7 ottobre e dunque la possibilità di una escalation violenta e di linguaggio antisemita. Come commenta Amnesty, il diritto di protesta è sancito sia nazionalmente che internazionalmente. Assemblee pacifiche, spontanee e non, vanno protette e facilitate dallo stato e le restrizioni non dovrebbero essere relative al contenuto delle manifestazioni. Il divieto ha creato divisioni sia nell’opinione pubblica che nel movimento pro-Palestina: alcune sigle e organizzazioni hanno scelto di scendere in piazza, altre si sono ritirate dopo il divieto per non incorrere in sanzioni.

Questo scenario porta ad interrogarsi sul concetto di democrazia e su quali siano i limiti della libertà di espressione.

La questione dell’antisemitismo, di quali opinioni politiche siano ammesse o meno nello spazio pubblico è complessa. Se da un lato è chiaro che non va lasciato spazio a discorsi di odio, dall’altro un’eccessiva repressione delle manifestazioni di piazza da parte dello stato rischia di soffocare il dialogo interno ai movimenti e di fomentare la polarizzazione tra elementi più o meno radicali. Il movimento pro-Palestina contiene una varietà di posizioni politiche diverse, ma sicuramente gli elementi antisemiti non rappresentano una maggioranza, né in Italia né altrove.

La questione sorta in Italia in seguito alla manifestazione del 5 ottobre in merito ad articolare il discorso pro-Palestina senza negare l’autodeterminazione del popolo palestinese, ma anche senza giustificare posizioni ideologiche ultranazionaliste, è fondamentale. D’altra parte, perché tale dibattito sia anche solo possibile è necessario che lo spazio pubblico non diventi appannaggio solo delle opinioni accettabili dal punto di vista di un governo che, quale che sia la ragione, ha un chiaro interesse politico ed economico nella continuazione del genocidio in Palestina.

In questo senso, l’esempio della Germania e dell’Austria è utile da osservare. Se da un lato infatti è un contesto politico diverso dall’Italia, dall’altro il loro caso mostra come la strumentalizzazione dell’accusa di antisemitismo a scopo repressivo è un trend che, secondo un report del 2023 dell’ELSC (Centro di Supporto Legale Europeo), si sta diffondendo a livello europeo e che alimenta le retorica anti-migrazione e mette a rischio la tenuta di dirtti umani fondamentali quali la libertà di espressione e di protesta.

Il contesto politico in Austria e Germania

Per comprendere il contesto politico dei paesi germanofoni occorre guardare alla storia dopo la seconda guerra mondiale. Così come in Germania, una parte fondamentale della ricostruzione post-bellica e post-Olocausto in Austria è stata quella di impegnarsi nel sostegno allo stato di Israele e alla sua sicurezza (economica, politica e militare). L’Austria ha dichiarato e sostenuto lo Stato di Israele, giustificando tale posizione con la responsabilità storica legata all’Olocausto. Tuttavia, questa narrativa spesso assume toni autoassolutori ed è accompagnata da una realtà sociale in cui l’odio verso le minoranze è in forte aumento, in particolare dopo la vittoria della destra alle ultime elezioni.

Nel 2023, l’organizzazione Dokustelle Österreich ha registrato 1.522 attacchi razzisti contro musulmani o persone percepite come tali, il doppio dei casi riportati l’anno precedente. Analogamente, il Rapporto sull’antisemitismo 2023 della Comunità ebraica di Vienna ha evidenziato un aumento del 60% degli episodi di antisemitismo, in gran parte legati all’estremismo di destra.

Definizione di antisemitismo

Un significativo punto di contesa quando si parla di Israele e Palestina, ruota attorno alla definizione di antisemitismo. Il già citato rapporto della Comunità ebraica infatti equipara l’antisemitismo all’antisionismo e alla critica di Israele. Inoltre, il rapporto divide i motivi di antisemitismo in categorie di destra, sinistra e musulmani, sottintendendo che l’essere musulmani di per sé porta all’antisemitismo, indipendentemente dalle opinioni politiche.

Nel 2017, l’Austria ha approvato la controversa definizione di antisemitismo dell’IHRA e nel 2020 il Parlamento austriaco, come la Germania, ha definito il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) come antisemita. L’uso ampio dell’accusa di antisemitismo rivolto alle voci critiche delle politiche israeliane ha un rapporto diretto con la repressione dell’attivismo pro-palestinese, incluse le continue cancellazioni di eventi e i divieti alle manifestazioni.

In Austria, avere una posizione pro-Israele è considerato normale, mentre il sostegno alla Palestina è visto automaticamente come una posizione radicale, di apologia del terrorismo o addirittura come una posizione antisemita. Il vero problema di questa polarizzazione non è l’esistenza di opinioni diverse, ma piuttosto la censura e la repressione che subisce il movimento di solidarietà con la Palestina che manifesta contro apartheid, occupazione e pulizia etnica.

La soppressione del dialogo da parte delle istituzioni, divide il fronte della giustizia sociale e rafforza il continuo sostegno austriaco alle politiche genocide israeliane.

Il mito dell’antisemitismo importato

Nei Paesi di lingua tedesca, la narrativa dell’“antisemitismo importato” sposta la questione dell’antisemitismo sulle comunità di immigrati, in particolare arabi e musulmani. Questa narrazione viene utilizzata per mettere a tacere le critiche a Israele, nascondendo allo stesso tempo l’antisemitismo della destra.

L’Austria e la Germania utilizzano la lotta all’antisemitismo come un’arma per prendere le distanze dal proprio passato nazista. La maggior parte degli austriaci preferisce identificarsi con le vittime ebree dell’attacco di Hamas piuttosto che riconoscere il proprio ruolo nelle atrocità storiche del proprio paese, tra cui l’Olocausto e l’imperialismo, così come il proprio ruolo nel supporto ad un genocidio nel presente.

L’arma dell’antisemitismo è molto efficace nel mettere a tacere le voci pro-palestinesi e che protestano contro il genocidio. Ironia della sorte, il filosemitismo messo in atto dallo stato è esso stesso antisemita, in quanto presume che tutti gli ebrei siano necessariamente sionisti, mettendo a tacere il dissenso e la critica antisionista degli stessi ebrei.

Islamofobia e antiterrorismo

Nel 2020, la polizia austriaca ha condotto un’operazione dal nome Operazione Luxor, facendo irruzione in 70 abitazioni private di famiglie musulmane in un’operazione di antiterrorismo molto criticata. Non solo, sono state prese di mira istituzioni, enti di beneficenza ed intellettuali musulmani, scatenando l’indignazione di alcuni gruppi per i diritti umani che hanno condannato i raid come politicamente motivati dall’islamofobia. Nessuno degli indagati di questa operazione è stato successivamente arrestato o condannato per terrorismo.

Proprio come le accuse di antisemitismo sono usate per mettere a tacere le voci pro-palestinesi, l’etichetta di terrorismo è usata come strumento di panico morale. Questa etichetta indica tutti i musulmani, in particolare i giovani di sesso maschile, come potenziali terroristi, dando allo Stato la giustificazione per sorvegliare e punire l’intera comunità. La dinamica che risulta dall’intreccio tra islamofobia e accuse di antisemitismo è un meccanismo chiave nella repressione anti-palestinese.

Rompere il silenzio

L’archivio del silenzio è un’iniziativa berlinese che si occupa di documentare la repressione silenziosa del movimento pro-palestinese in Germania. Attraverso la raccolta di eventi in cui intellettuali, artisti, accademici sono stati censurati e gli è stato impedito di svolgere il proprio lavoro critico, a volte solo per un post su Instagram considerato antisemita, l’archivio del silenzio ci parla dell’altra faccia della medaglia della repressione violenta e brutale delle manifestazioni a Berlino e in altre città tedesche.

Il divieto a manifestare che abbiamo visto in Italia il mese scorso, così come le manganellate, gli arresti e la repressione fisica, sono il primo e forse più eclatante passo verso la repressione di movimenti che esprimono dissenso nei confronti di certe politiche. La censura, le cancellazioni e i divieti, il seminare divisioni tra manifestanti “buoni” e “cattivi”, la retorica anti-immigrazione e anti-terrorismo sono altre tattiche repressive ma altrettanto efficaci di contenimento del dissenso ed esternalizzazione del problema.

La questione di Israele-Palestina e dell’attivismo contro il genocidio diventa, da un punto di vista interno, uno spunto per interrogarci sullo stato delle cosiddette democrazie liberali. Ci sprona a riflettere sui confini da tracciare all’interno di uno spazio pubblico tra tutela della libertà di espressione e regolamentazione della violenza e, soprattutto, a domandarci quando quest’ultima possa trasformarsi in repressione del dissenso.

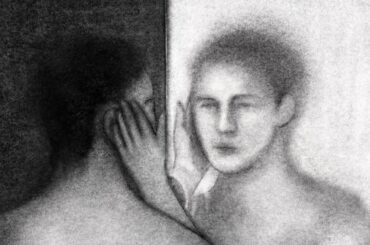

Illustrazione di Michele Palumbo (Diplomato alla scuola di Italiana di Comix in Concept art e illustrazione digitale. Dopo alcune esperienze freelance come designer nel campo dei videogames si specializza in visual-development per il cinema d’animazione e segue dei master presso la Genius Accademy di Roma per ampliare le competenze in illustrazione digitale)

References

Author Collective scăpa دهاش

(2024) Witnessing the Architecture of a Cancellation: The Silencing of Voices on Palestine in Austrian Academia, Middle East Critique, 33:3, 377-395.

Klaudia Wieser (2024) in Sayigh Rosemary. Becoming Pro-Palestinian: Testimonies from the global solidarity movement. I.B. Taurus